São tantas as ideias suscitadas por Graça Infinita (Companhia das Letras, 1.144 páginas, R$ 111,90 a versão impressa, R$ 39,90 a digital), de David Foster Wallace, que me parece uma deferência justa resenhar o livro uma série de vezes – não em colunas consecutivas e sem um total pré-definido, na verdade.

Continua depois da publicidade

:: Leia mais notícias sobre literatura

:: Confira outras colunas de Thiago Momm

O romance saiu há alguns meses no Brasil. O original norte-americano é de 1996. Como notou Daniel Galera em sua resenha para O Globo, a melhor maneira de falar de Graça Infinita talvez seja também a mais subaproveitada: do que ele trata, qual a sua história. Galera concilia respeito à complexidade da trama e uma base sólida de explicações. Depois de coar as principais histórias e notar que “vício, entretenimento, a solidão e o narcisismo da vida pós-moderna” são os temas que movem a obra, ele adverte que outras leituras são possíveis: “Sua prolixidade, vocabulário enciclopédico e estrutura propositalmente desnorteante não pretendem esgotar seus temas, mas criar um ambiente ficcional em que eles se convertam em um poderoso sentimento de fundo, algo que o leitor carregue para sempre consigo”.

Vale ler também Eu e Você Segundo David Foster Wallace, do próprio tradutor de Graça Infinita, Caetano Galindo, publicado na revista Piauí. Os dois textos têm acesso gratuito na internet e ajudam a desmistificar o livro.

Continua depois da publicidade

Dito isso, hoje escapo à proposta de Galera e foco outro aspecto, a linguagem de Wallace. A crítica Michiko Kakutani a chamou de “hipercinética”, sendo hipercinesia uma “motilidade patologicamente excessiva, com aumento da amplitude e da rapidez dos movimentos”. No caso, quer dizer a linguagem ideal para refletir a aceleração de como vivemos e pensamos hoje. Se os romances do século 19 apostam em lentos planos gerais e os do 20 vão ganhando montagens mais elaboradas, com Wallace temos um modelo para a literatura do século 21. Seu jeito de escrever é informal, ansioso, incontinente, chispante, irônico, pormenorizado, obsessivo, “quase patologicamente autoconsciente”.

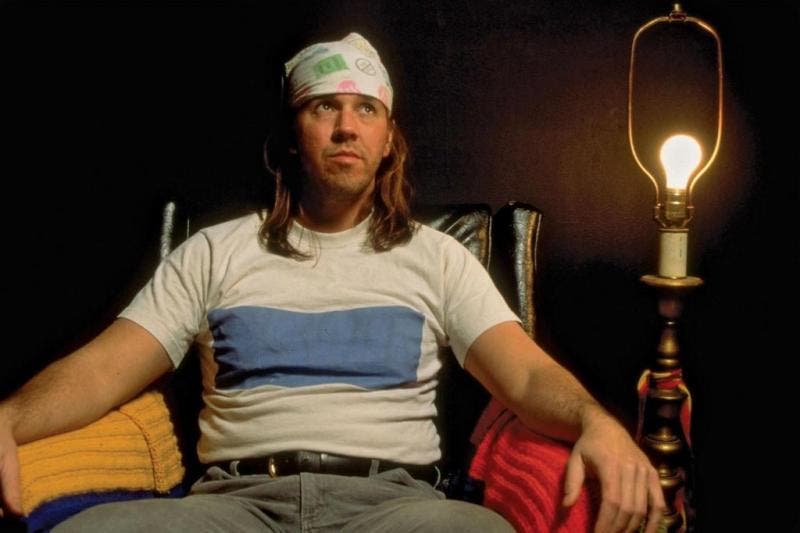

As palavras entre aspas são de A. O. Scott em texto publicado no New York Times logo após o suicídio de Wallace. Scott chamou o escritor de “a melhor mente de sua geração” e definiu seu estilo também como carente, autoritário, desconfiado, recursivo, hiperarticulado e exaustivo, entre outros adjetivos. Sua conclusão, que se tornou um tanto famosa, é de que a voz de David Foster Wallace é a voz que ouvimos nas nossas próprias cabeças.

Não é que tenhamos na cabeça a mesma amplitude e precisão de vocabulário de Wallace, mas sim como se ele desse voz ao que refletimos imprecisamente, acendendo a luz dos ambientes que percorremos. Isso o torna uma das melhores combinações possíveis entre ser inteligente e mundano, daí a ideia de que sua literatura é um modelo para os dias de hoje: ela aprofunda qualquer assunto enquanto Wallace parece estar apenas conversando, uma soma de informalidade e densidade muito acima da chatice e irrelevância de muitos autores.