Integrantes das classes A e B, entre 20 e 24 anos e aspirantes a engenheiros: um perfil que predomina entre os alunos que participaram do programa de bolsas no exterior Ciência Sem Fronteiras (CSF) pela Universidade Federal de Santa Catarina nos últimos cinco anos. Os dados inéditos foram levantados pela mestranda em Sociologia Política da UFSC Karen Lucia Martinez. Em todo o Estado, o programa incluiu cerca de 3,8 mil estudantes – de graduação e pós. Parte soube aproveitar as oportunidades, ganhou até prêmios, mas alguns desperdiçaram a chance.

Continua depois da publicidade

Desde agosto, o programa passa por uma profunda reformulação pelo governo federal. Criado em 2011 com a meta de distribuir 100 mil bolsas de graduação em parceria com a iniciativa privada até 2017 no país, o CSF beneficiou cerca de 73 mil, segundo o painel de controle do programa na internet.

Agora, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Capes e o CNPq se debruçam na reformulação do sistema. Desde julho, novas bolsas para a graduação-sanduíche (na qual o estudante passa somente uma parte no exterior, voltando para concluir o curso no Brasil) estão suspensas. No lugar, o governo pretende investir mais na pós-graduação, ao financiar pesquisas no exterior e em aulas de idiomas para alunos do ensino médio.

A mudança dos planos divide opiniões de estudantes, professores e acadêmicos. Isso porque, embora seja uma oportunidade de investir na internacionalização das universidades brasileiras (fator que conta muito para melhorar posições nos rankings mundiais), estimular a pesquisa desde cedo e abrir portas de intercâmbio a estudantes, o programa é fruto de uma gestão bagunçada do governo federal e dentro das próprias universidades, tendo beneficiado estudantes de poucas áreas do conhecimento e com alto poder aquisitivo.

Continua depois da publicidade

Nem mesmo os números de beneficiários informados pelas universidades e pelo governo coincidem. Nos corredores das universidades, é comum ouvir o apelido pejorativo: turismo sem fronteiras.

Crítico do programa desde a implantação, o sociólogo, membro da Academia Brasileira de Ciências e ex-presidente do IBGE, Simon Schwartzman, é categórico ao afirmar que os recursos seriam mais úteis se investidos em pesquisas que trouxessem "resultados palpáveis":

– O Ciência Sem Fronteiras para alunos de graduação era um enorme desperdício, um programa caro e sem resultados, como nós prevíamos, e estava comendo os recursos que iam para a pesquisa. Nestes tempos de vacas magras, programas desse tipo precisam ser revistos, e faz sentido continuar financiando, em termos realistas e com controle de qualidade, estudos avançados de pós-graduação no exterior.

Continua depois da publicidade

Lorieti Nardelli da Luz, técnica de Desenvolvimento do Apoio da Mobilidade Acadêmica da Udesc, instituição que enviou 320 alunos da graduação e 67 pela pós, diz que a falha do programa é não ter acompanhamento do desempenho dos alunos.

– Muitos foram a passeio. E o valor da bolsa era alto. Para os alunos era muito bom. Mas não houve acompanhamento do que estava sendo pesquisado. O aluno escolhia o país, ficava seis meses estudando o idioma, depois tinha de prestar uma prova para ser aceito na universidade. Havia desorganização – diz Lorieti.

Na pesquisa elaborada por Karen Martinez com cerca de 500 alunos da UFSC, dos mais de 1,9 mil que receberam o questionário, muitos reclamaram da falta de orientação, preparo para chegar à universidade de destino e desamparo ao permanecer no exterior. Também relataram a dificuldade em validar no Brasil as disciplinas cursadas lá fora.

Continua depois da publicidade

Professores dos departamentos de origem desses alunos reclamaram não ter sido informados ou consultados sobre a ida deles – um chegou a mencionar que só soube que o estudante participara do programa quando retornou ao país. Além de tudo isso, muitos estudantes admitiram ter ido a universidades inferiores à UFSC.

– Teve um aluno que foi para a Cornell University, três para John Hopkins, dois para University of Pennsylvania e um que foi para a Columbia University, americanas que estão entre as 20 melhores do mundo. Mas ainda é bem pouco. De 551 alunos que responderam ao questionário, só tem sete alunos nas universidades boas – avalia Karen.

Responsável pela Secretaria de Relações Internacionais (Sinter) da UFSC desde o início deste ano, o professor Lincoln Fernandes minimiza o problema. Diz que é fruto da falta de comunicação interna ou vontade dos próprios professores de acessar o sistema da universidade, já que os alunos em programas de intercâmbio aparecem sinalizados como integrantes de disciplinas em “mobilidade internacional”.

Continua depois da publicidade

Karen destaca, entretanto, que os alunos que pediram orientação aos professores antes de embarcar para escolher quais disciplinas cursar conseguiram validá-las, o que demonstra falta de planejamento dos próprios estudantes. Para a professora Marcia Mazon, se o CSF se espelhasse no formato das bolsas de pós-graduação já oferecidas e administradas pela Capes, o sistema seria mais eficiente.

Em nota, a Capes afirma que análises preliminares dos dados identificaram a necessidade de aperfeiçoamento do CFS, em especial na graduação, para que haja maior envolvimento das instituições no processo de mobilidade acadêmica dos estudantes. “Concluída a análise, pretende-se focar a concessão de bolsas para estudantes da pós-graduação, além de proporcionar maior envolvimento das instituições participantes a desempenhar um papel ativo no processo de mobilidade acadêmica de seus estudantes”, diz a instituição.

Todos os alunos que neste ano ainda estão no exterior por editais do ano passado não foram impactados.

Continua depois da publicidade

A UFSC é a universidade catarinense que mais enviou alunos pelo CSF. Segundo o painel de controle da Capes e do CNPq, a instituição representa 73% do total, bem à frente da Udesc, IFSC, Univali, Unisul, Furb e Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS). Essa última, instituída em 2009 e com pouca experiência em mobilidade internacional, tem aproveitado bem as possibilidades do programa.

Assessora para Assuntos Internacionais da UFFS, Maria Helena Cordeiro sabe dizer prontamente quais cursos e quantos alunos foram beneficiados. A universidade tem sede em Chapecó, mas campi espalhados pelo oeste do Paraná e Rio Grande do Sul. Enviou dois estudantes pela primeira vez em 2012, 18 no ano seguinte, e 39 em 2014. No ano passado foi apenas um e nenhum neste ano. Segundo ela, o programa foi a oportunidade de quem não tinha condições de bancar os custos no exterior de ampliar conhecimentos e levar às pequenas cidades práticas e experiências novas.

– Dos alunos que foram, os relatos são neste sentido: “Jamais sairia da roça se não fosse o programa”. Então foi positivo. Temos alunos que se tornaram mais autônomos porque no exterior eles têm que se virar. O que o Ciência Sem Fronteiras alavancou bem foram as universidades que atendem regiões afastadas e população excluída. Essa população passou a ter acesso a um intercâmbio. E para a nossa universidade é bom porque começa a ser conhecida lá fora – diz Maria Helena.

Continua depois da publicidade

Filha de agricultores de Itapiranga, na fronteira com a Argentina, Carine Babick só tinha um objetivo em mente no final do ensino médio: cursar uma graduação em que pudesse ajudar os pais no campo. Estudar fora do país ainda era sonho distante da realidade. Mas em 2013, a estudante de 23 anos, que se formou em setembro em Agronomia pela UFFS, embarcou para o sul da Alemanha. Carine foi selecionada para cursar parte da graduação na Universidade de Ciências Florestais Aplicadas de Rotemburgo.

– Foquei na matéria de desenvolvimento de turismo em regiões rurais e desenvolvimento de conexões de pessoas de diferentes regiões. E nos últimos cinco meses realizei estágio na associação de preservação e venda de pomares de pera, maçãs e cerejas, no escritório e na formação de rotas turísticas. A melhor parte foi o estágio – destaca Carine.

Além do auxílio da bolsa da Capes (800 euros), podia acumular o dinheiro do estágio. Há um ano de volta a SC, aplica na propriedade dos pais e na vizinhança técnicas que aprendeu na universidade alemã. A família de Carine trabalha com gado leiteiro, suínos e reflorestamento, e ela começou a aplicar o conhecimento no manejo das pastagens, melhoria genética de animais e a reduzir inseticidas, agrotóxicos e fertilizantes. Também busca formas de contribuir com o desenvolvimento turístico da região. Um mestrado, talvez na mesma universidade onde criou laços e contatos, começa a fazer parte dos planos:

Continua depois da publicidade

– Se for, será na área de sustentabilidade agrícola, mas não para viver no país por tanto tempo – pontua.

Enquanto Carine evoluía na Alemanha, o químico Pedro Vieira Teixeira, 27, virava-se na Coreia do Sul. Como estudante da UFSC, ingressou pelo Ciência Sem Fronteiras na Universidade Sogang, uma das principais de Seul. Na bagagem, reconhecimento: uma pesquisa que desenvolveu teve repercussão internacional. Ao perceber o problema de acesso à água potável em países do sudeste asiático, Pedro dedicou os estudos ao desenvolvimento de um purificador portátil, usando uma impressora 3D.

– A minha experiência foi ótima pelo fato de os meus esforços terem sido reconhecidos pela Embaixada do Brasil na Coreia e pelos próprios coreanos. Eu tive uma oferta de bolsa integral para a Coreia por seis anos e uma oferta de emprego – afirma Pedro.

Continua depois da publicidade

Apesar de não ter aceitado a proposta, Teixeira reconhece a importância do programa:

– Principalmente a oportunidade de fazer valer o alto investimento que o país está fazendo em você e saber tirar proveito aprendendo sobre os pontos fortes de outras culturas e aprimorando a própria área de estudo. Fazer contatos com professores no exterior, aprender outras línguas, comprar os métodos de ensino do país do chegada e país de origem.

Pedro mora em Brasília e trabalha com auditoria e consultoria na área de tratamento de água.

Há cerca de um mês, o estudante de Engenharia Mecânica da UFSC Ewaldo Moritz Neto conquistou o primeiro lugar em uma competição promovida na Austrália pela Johnson & Johnson e pela Medibank para propor soluções inovadoras e comercialmente viáveis para a área da saúde.

Ewaldo e colegas da Austrália e de Portugal foram vencedores da competição com uma solução desenvolvida para ajudar pacientes em recuperação de cirurgias de prótese de joelho. Bolsista do Ciência Sem Fronteiras, Ewaldo Mortiz Neto está na Austrália desde o início do ano e já participou de três competições, duas dais quais venceu.

Continua depois da publicidade

Nem o fato de ser descendente de alemães deu a Carine certa vantagem de falar o idioma da universidade do destino, o que é um fator decisivo. Alguns países oferecem seis meses de curso da língua local antes de o aluno prestar uma prova de proficiência – ou ele pode tentar fazer o curso na própria universidade de origem, se ela oferecer. Carine falava dialeto alemão em casa, mas não dominava a escrita. Só depois de passar no teste linguístico tentou ingressar em três universidades alemãs. Foi aceita na Universidade de Ciências Florestais Aplicadas de Rotemburgo.

– Tive sorte de conseguir o curso de alemão. Eu entendia os professores, mas eles não me entendiam. Eu era a única estrangeira, o que me forçou a falar alemão. Além do clássico, falavam o dialeto do sul.

A dificuldade com o idioma barrou o sonho de muitos, como lembra a assessora para Assuntos Internacionais da UFFS, Maria Cordeiro. Há alunos que acabam usando o período do programa apenas para estudar o idioma.

Continua depois da publicidade

– O governo está investindo no Inglês Sem Fronteiras, porque o idioma limita na hora de escrever em língua estrangeira. A Alemanha dá apoio. Mas, às vezes, se o aluno for fraco, não consegue estudar e acaba aprendendo o idioma apenas – explica.

Além disso, reforça Karen Martinez, quando se encontravam nas universidades, os alunos brasileiros formavam grupos entre si para falar português, abrindo mão de praticar outro idioma. Assim, quem tirou mais proveito do programa foram alunos que já tiveram contato com outras línguas desde sua formação:

– O que a gente ressaltou é que realmente quem entra no programa são pessoas que têm renda familiar alta, poderiam pagar. Tinha bastante aluno que sabia mais de uma língua. Mesmo tendo essa ideia de beneficiar baixa renda, foi mais a elite que foi pelo CSF.

Continua depois da publicidade

Para que o aluno chegue à graduação preparado para se comunicar lá fora, uma das alternativas estudadas pelo governo federal é apostar no ensino do idioma estrangeiro para alunos do ensino médio. Em nota, a Capes informa que um dos focos será incluir jovens pobres do ensino médio matriculados em escolas públicas.

Segundo o órgão, o novo formato pretende melhorar a preparação dos estudantes em habilidades linguísticas para ampliar o acesso desse público ao ensino superior e para que integrem o processo de internacionalização das universidades brasileiras. Ainda não há data para o lançamento do novo programa, mas deve ser incluído no orçamento de 2017.

Para Simon Schwartzman, não é necessário investir em aulas de línguas no exterior para preparar esse aluno para a internacionalização:

Continua depois da publicidade

– Também tenho minhas dúvidas se se justifica combinar o ensino de idiomas para o nível médio com turismo internacional subsidiado com recursos públicos. Dá para ensinar línguas muito bem aqui mesmo.

O coordenador da Secretaria de Relações Internacionais (Sinter) da UFSC, Lincoln Fernandes, reconhece que o CSF foi o primeiro grande programa de internacionalização do governo federal, mas que um problema comum a todas as universidades brasileiras foi a falta de disciplinas em outras línguas para exercitar a habilidade dos alunos em casa.

– Sempre defendo que disciplinas optativas deveriam ser ministradas em língua inglesa nas nossas universidades, justamente para os alunos se colocarem no contexto internacional.

Continua depois da publicidade

Como proposta para inserir os acadêmicos em atividades que integrem outras línguas, Fernandes encaminhou uma normativa aos pró-reitores de graduação da UFSC para permitir disciplinas em outros idiomas. Se a ideia for aceita, as primeiras aulas podem ser ministradas já no ano que vem.

A chefe do Departamento de Sociologia e Ciência Política da UFSC, Marcia da Silva Mazon, orientou a pesquisa de conclusão de curso da mestranda Karen Martinez, que levantou o perfil dos estudantes beneficiados pelo Ciência Sem Fronteiras na UFSC, a universidade que mais enviou alunos pelo programa em SC. A professora destaca que o programa foi importante para estimular o processo de internacionalização das instituições, mas aponta que faltou coordenação, controle e aproveitar a estrutura que já funciona para a pós.

O CSF deu certo ou errado?

O Brasil tem tradição de enviar estudantes de pós-graduação a outras universidades. A UFSC tem ligação com universidades estrangeiras. Nas ciências humanas há uma ligação maior com França, Inglaterra. Estudantes das áreas tecnológicas vão mais para EUA e Alemanha. O que a gente tem como desafio para melhorar não só o perfil científico, mas tecnológico do país, as patentes, é que se consiga internacionalizar as universidades. Que os alunos desde a graduação pudessem ter essa experiência. Aí surgiu o Ciência Sem Fronteiras, mas que tem fronteiras, porque abrange todas as áreas, menos a nossa, que é Humanas. E ele foi lançado desse jeito, de tentativa de ensaio e erro, sem analisar qual o perfil do estudante, se está preparado para uma experiência no exterior, seja do ponto de vista da língua, seja do domínio técnico-cientifico para ele chegar ao laboratório ou outro departamento de pesquisa e conseguir aproveitar essa experiência.

Continua depois da publicidade

Houve oportunidades perdidas e desorganização?

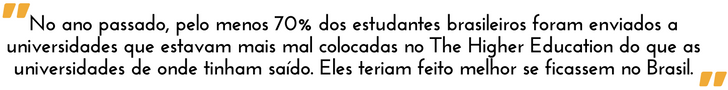

O segundo ponto de atenção é se o estudante dominava a língua, pois muita gente foi para Portugal. Então essa experiência internacional ficou um pouco relativizada. E o que apareceu agora no final [da pesquisa], a gente pergunta: ¿Como escolheram as universidades?¿ Ninguém, a Capes, o CNPq, a Sinter sabia dizer. No ano passado, pelo menos 70% dos estudantes brasileiros foram enviados a universidades que estavam mais mal colocadas no The Higher Education do que as universidades de onde tinham saído. Eles teriam feito melhor se ficassem no Brasil.

Que problemas foram identificados?

Um monte de gente não conseguiu validar disciplina. Foi muito ensaístico mesmo. Mas aí o final disso foi ver que o programa foi acidental demais. A grande maioria dos estudantes que vão é de engenharia. E quando você olha quem conseguiu fazer disciplinas, tem gente que não fez nada, tem gente que fez 16, porque os cursos são menores que os nossos. Os alunos que foram para boas universidades são da engenharia, que são cursos que já têm tradição de contato com essas universidades por conta do envio de alunos da pós-graduação. Os departamentos que já tinham experiência anterior conseguiram encaixar os alunos da graduação na mesma dinâmica. Há grupos internacionais de pesquisa, a própria Capes tem vários modelos de parceria, dentro dessas parcerias você vai estabelecendo essas conexões. Áreas no Brasil, que têm tradição nessa rede aproveitaram muito bem o programa. Das outras áreas, muita gente ficou passeando. Óbvio que nem todos foram assim, mas a política pública do jeito que ela foi desenhada não conseguiu evitar esta questão. Na pós, o aluno já tem maturidade dentro de um projeto de pesquisa que sabe o que ele quer quando ele está lá fora. O da graduação ainda está descobrindo a área que ele vai seguir.

A percepção de desorganização se manteve?

Quando a Karen entrevistou os coordenadores de curso, muitos responderam que não há como saber até que os alunos voltem, porque isso é uma coisa que a própria universidade administra e não passa pelos departamentos. Dá para compreender um pouco, entendendo o momento que a universidade pública está vivendo. A gente vem de uma década de cortes sucessivos de verbas. Então toda vez que se lança um edital e se tem qualquer alternativa de fazer pesquisa e enviar aluno a algum tipo de experiência, a universidade envia. Mas volto ao problema: como se faz o desenho de uma política pública? Como é a coordenação entre o ministério e entre os departamentos e a Sinter. Como se faz a dinâmica de troca de informações? Isso ainda não está claramente estabelecido. A gente pode dar o exemplo da saída do doutorado-sanduíche, ela é perfeitamente bem coordenada. Você sabe as datas que virão, como fazer o processo para escolher o aluno, o tipo de informação a ser repassada à Capes. E a Capes sabe a hora que tem de exigir do aluno o visto e documentos para que o dia que ele for, a passagem estar comprada e tudo pronto. Então isso já tem um processo de coordenação. E para o CSF, isso ainda nem começou a ser feito. Muita instituição privada se interessa nesse movimento de internacionalização. Uma questão de melhorar a profissionalização do profissional que vai para o mercado do trabalho. Então, se tinha dinheiro do ministério, da iniciativa privada, vamos mandar os alunos. Mas faltou coordenação.

Continua depois da publicidade